- 真面目に仕事をしているが評価が低く、何を変えれば良いかわからない

- 否定されるのが怖く、新しいことや目立つことへのチャレンジを控えている

- 人に任せることが苦手で、つい一人で仕事を抱え込み、疲れ果てる

本記事では、このような悩みを解決するじぶんコーチングについて紹介します。

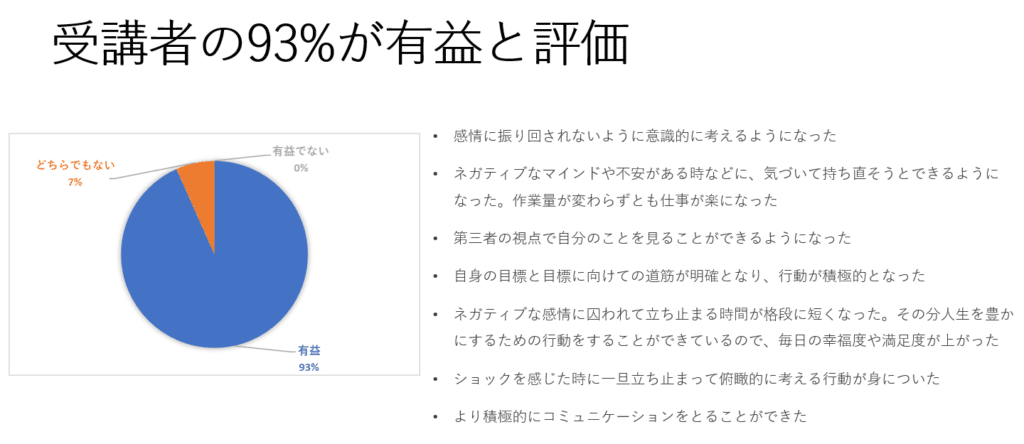

じぶんコーチングトレーニングは、ストレスコントロールに有効と言われる心理学の認知行動療法を活用しています。複数回の1on1面談とホームワークを繰り返し、じぶんコーチングを習得します。2022年、受講者の93%に仕事上のプラス変化が見られ、53%の社内評価が向上しました。

*セルフコーチングは、じぶんコーチングの旧名称です。

じぶんコーチングを習得することで、悩みがある度にコーチングを受ける必要がなくなり、ノートやExcelを使いじぶんコーチングを実施することで、独りで悩みや課題を克服できるようになります。

本記事では、「じぶんコーチング」が仕事のパフォーマンスを上げる7つの理由を説明します。

目次

① 悩む時間が減り、すぐ行動に移せるようになる

上司に指摘されたり、意に沿わない仕事を依頼されると、考え込んでしまい、仕事が進まないということがあります。

指摘から、推論を膨らませ、

- 「自分は上司に嫌われている」

- 「こんな重要でない仕事を自分が担当するのは、評価されていないからか」

など、自分勝手な思考を巡らせます。仕事にとりかかるまでに時間がかかり、〆切に間に合わなかったり、品質の低下につながることになります。

じぶんコーチングを習得することで、反対の思考が、頭に思い浮かぶようになります。

「自分は上司に嫌われている」 ↓ 反対の思考 「自分は上司に嫌われていない、指摘はあくまで仕事の品質改善のため」

反対の思考の根拠を考えはじめ、次第に合理的な思考に落ち着いていきます。

「上司に嫌われているわけでは反対のなく、指摘は正しく、修正すればよいだけ」

このように、ネガティブな思考に捉われる時間が減り、すぐに行動に移せるようになります。

② 困っている人を、快く助けるようになる

困っている人がいた場合や社内でイベント・ボランティアの募集があったような場合、次のように考えることがあります。

- 「自分は忙しいのだから、そんな暇はない」

- 「自分には関係ない、他にやらないといけない事がある」

他人や組織のために自分の時間を犠牲にすることに、抵抗を感じるのです。

じぶんコーチングを習得することで、自分の気持ちが安定し、機嫌の良い状態を保つことができます。自動的に湧いてくる思考だけでなく、多面的に見ようとする習慣が身につき、相手の気持ちを想像するようになります。

- 「〇〇さん忙しそうだな、声かけてみよう」

- 「いつもお世話になってるので、ボランティアやってみようかな」

といったように、自然に人を支援する気持ちが湧いてきます。じぶんコーチングを学ぶことで、困っている人を快く助け、チームや組織のための活動に積極的になります。

③ 必要に応じて、人に頼るようになる

自分が困っていても、人に頼ったり、お願いすることを避けることがあります。頼ることは相手に借りをつくること、もし拒絶された場合は自分への評価を表しているなど、相手との関係に影響することを恐れるのです。

じぶんコーチングを習得することで、次のような考えを持つことができます。

「チームで達成することが大事なので、自分が足らない点は協力してもらう必要がある」

早めにチームにアラートを出し、協力を仰ぐことができます。部下のある方であれば、部下の育成を考えた仕事の割り振りができるようになります。

ネガティブに捉えすぎる必要はないということが分かり、状況を冷静に見ることができます。必要な時は、人に頼ることができるようになります。

④ 小さな失敗を恐れず、新しいことに挑戦するようになる

少しうまくいかないと、

- 「やっぱりダメだ」

- 「俺は向いてないのかな」

など、すぐネガティブな考えが頭をよぎることがあります。失敗が絶対にいやで、完璧な段取りを求めたり、新しいことには取り組まず、過去に経験した仕事だけしようとすることになります。

じぶんコーチングを習得することで、次のことに気づきます。

小さな失敗をしても、実害はない 気にしているのは、自分の気持ちだった

失敗を恐れなくなり、試行錯誤を繰り返し、良いアイディアを見つけることが大事と考えます。

次第に、新しいことに挑戦してもいいんだと思え、世界がひろがる感覚を得るようになります。

⑤ 感情的にならず、いつも冷静に対話できるようになる

自分に影響する意見、自分の意見に対する反論などが出た場合、

- 「このままでは自分の仕事が脅かされる」

- 「この人は、自分を責めている」

といった考えが頭をよぎり、つい感情的になることがあります。冷静な対話ができず、仕事の成果よりも自分の都合を優先しがちになります。

じぶんコーチングを習得することで、感情に動きがあった場合、もう一人の自分がいるかのように、感情と背後にある思考を、特定できるようになります。そうすると、感情が安定し、冷静に対話できるようになります。例えば、次のような流れになります。

- 自分の仕事に影響する意見がでる

- 怒りの感情がわいていることに気づく

- 「このままでは自分の仕事が脅かされる」と思考していることに気づく

- 今は、みんなで改善アイディアを出し合っているのだ、と気持ちを切り替える

- アイディアとして聞こうと思う

- 怒りがおさまる

- 議論をはじめる

感情の動きが大きい場合は、じぶんコーチングシートに書くことで、気持ちが落ち着き合理的な考えが浮かんできます。

⑥ ストレスが減り、メンタル不調にならない

仕事や人間関係でうまくいかないことがあったり、暇な時間ができると、無意識にネガティブ思考が出てくることがあります。嫌な体験を思い出し、ネガティブな考えがさらにネガティブな考えを生む、悪循環に陥ります。長く続くと、メンタル不調になる可能性があります。

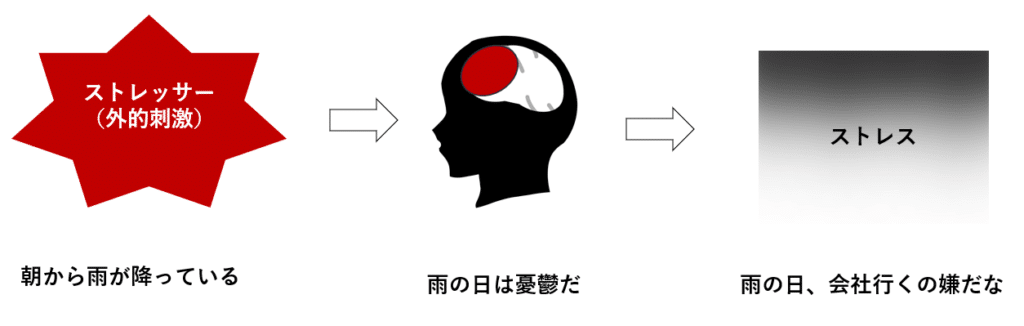

例えば、雨の日に、次のように考えるかもしれません。

朝起きたら雨が降っている → 会社行きたくないな今日は憂鬱だ

じぶんコーチングを習得することで、雨が降っていることは事実だが、憂鬱にしているのは自分の気持ちだということに気づきます。

朝起きたら雨が降っている → 雨だ、傘さして行こう

これだけです。わざわざ憂鬱の気分を作る必要はないのです。結果は出来事をどう解釈するかにより決まります。

現代人は、出来事に過剰に反応し、意味づけしたり、認知のゆがみが生じやすくなっています。意味づけとは、雨が降ると濡れていやな気分になると決めることです。認知のゆがみとは、雨が降ると良いことがないと考える癖です。

出来事に対し、自分の思考を冷静に認識し、気持ちを安定させることができます。

⑦ 周りに好影響を与え、チームのパフォーマンスが向上する

チームに次のような人がいると、チーム全体の雰囲気を悪く、人間関係のトラブル要因となります。また、チームのパフォーマンスを下げ、リーダーも本来必要な業務に専念できなくなります。

- 「いつも悩んでいる」

- 「すぐ感情的になる」

- 「自分で仕事を抱え込みすぎる」

- 「協力的でない」

- 「後で文句を言う」

メンバーがじぶんコーチングを習得することで、相手を敬いながら自分の意見はきっちり伝えるようになります。お互いの信頼関係が高まり、チームのパフォーマンスを向上させます。

相手に対し、変に気を遣いすぎることなく、敬意をもって誠実に接することができます。人間関係が良好になりますよ。

まとめ

人間は、額の後ろにある前頭前野が、他の動物に比べとても大きく、このおかげで文明が発展してきたと言われています。一方、厳しい環境の中、生きるのに必死の世界では高等機能だったのが、現在の日本のように平和な文明社会では、出来事に対し過剰に反応してしまうという、副作用を生んでいます。

出来事に過剰に反応することを止めることはできません。しかし、じぶんコーチングを習得することで、反応した時に、できるだけ早くそのことに気づき、修正することができるようになります。

ネガティブ感情が減り機嫌がよくなると、周りにも好影響を与え、チームの人間関係が良くなります。リーダーが本来のマネジメント業務に専念でき、組織のパフォーマンスが向上する好循環を達成できます。

無料コーチング

まずは、匿名で50分相談できる「無料コーチング」をお申し込みください。面談はオンラインで実施しますが、匿名で顔を出さずに声だけで対応いただけます。初めてのコーチングで不安のある方、ぜひご利用ください。