- 働かないおじさんになる原因は

- 働かないおじさんの対策は

- 働かないおじさんを減らすには

本記事は、こんな悩みや疑問を解決します。

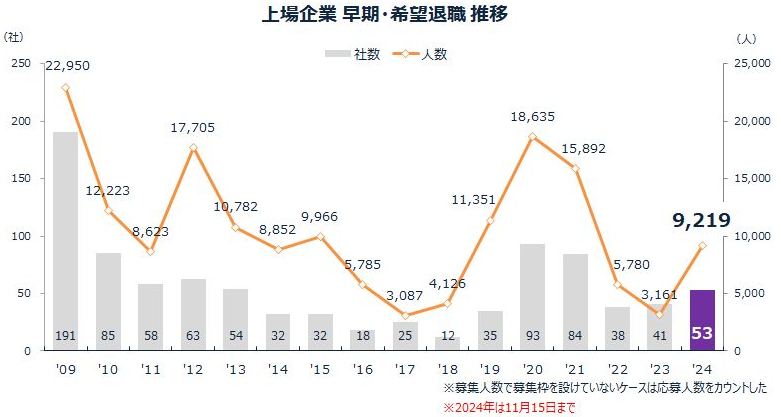

東京商工リサーチによると、2024年1月から11月15日までに「早期・希望退職募集」が判明した上場企業は53社(前年同期36社)で、前年同期の約1.5倍のペースで推移しています。対象人員は、9,219人(同2,915人)と3倍に増加し、すでに2023年の年間社数、人数を上回っています。

出所:株式会社東京商工リサーチHP

また、記事では次のように続けています。

上場区分は東証プライムが37社(構成比69.8%)と圧倒的に多く、直近決算で黒字企業が32社(同60.3%)と6割を占めた。新たな特徴は、募集人数を公表しない募集や、グローバル企業の国内外での大規模募集の実施がみられた。これまでの募集は、黒字企業が事業やエリアを絞り構造改革や事業全体の変革を目的にした募集が中心だったが、ここにきて様相が変わってきた。

変化する世界経済への対応や新規分野への進出で既存分野の縮小、撤退による人員削減など、改革を急ぐ企業の動きを反映しており、今後も大型募集が続く可能性が高まっている。

*太字は筆者

出所:株式会社東京商工リサーチHP

上場企業の早期・希望退職の募集が増加しています。対象年齢は下がってきているようですが、多くの場合、主な対象は50才以上です。この年代は、”働かないおじさん”と言われることがあります。管理職を外れた人や管理職になれなかった人が、仕事へのやる気を失い、周りから疎ましく思われるようになります。

本記事では、働かないおじさんとは、働かないおじさんが生まれる原因、働かないおじさんへの対策について解説します。

メルマガのご案内

メルマガ登録で頭と心を整えるチェックシートを無料プレゼント中!

「仕事のモヤモヤが少しずつ晴れていく」

そんなヒントを、毎週メールでお届けします。

✓ 人に仕事を振るのが苦手

✓ 感情にふりまわされて疲れる

✓ 自分を変えたいけど、どうすればいいかわからない

そんなあなたに役立つ「じぶんコーチング」のヒントを、週1ペースで配信中。新着ブログ・Kindle本のご案内もいち早くお届けします。

▼今だけ登録された方に▼

忙しい会社員の方がすぐに取り組め、頭と心が整い、仕事のパフォーマンス向上に効果がある『すぐできる!疲れた頭と心を整える7つのじぶんコーチング』を無料プレゼント中!

目次

働かないおじさんとは

”働かないおじさん”とは、一般的に、年齢が中高年に差しかかりながらも生産性が低い、または意欲的に仕事をしていない男性社員をさします。働かないおじさんの特徴として、以下があげられます。

- 明確に業務が割り当てられていないため、日々指示を受けながら仕事をしている

- 仕事が割り当てられていても、自分の役割を積極的に追求しない

- 過去の成功体験や地位に依存し、新しい知識やスキルを学ぶ意欲が薄い

- 若手社員や他のメンバーに対して指導的役割を取らず、協力的でない

- 業務の成果よりも、無難に日々を過ごすことを優先している

働かないおじさんのような存在には、年齢や性別にかかわらず、誰しも陥る可能性があります。例えば次のような状況です。

- 順調に出世していたのが、病気になり、出世街道から外された

- 会社が吸収され、望まない仕事に異動になった

- ビジネス環境が変わり、社内における自分の存在価値が下がった

働かないおじさんとは、働き手が、何らかの出来事をきっかけにアイデンティティを見失い、アイディンティティの再構成がされないまま、次第にやる気も下がり、毎日をなんとなく過ごしているような状態です。自分の存在意義が曖昧になり、業務への積極的な姿勢を失います。

働かないおじさんが生まれる原因

働かないおじさんが生まれる背景には、個人の要因と組織の要因があり、複雑に絡み合っています。

個人の要因

| 原因 | 説明 |

|---|---|

| 自己研鑽の不足 | 若い頃は情熱的に仕事に取り組んでいたとしても、年齢を重ねるにつれて新しい技術や知識を学ぶ機会が減少しがちです。変化のスピードが速い現代では、デジタルスキルや新しい業務プロセスへの対応力が求められます。これを「自分には関係ない」と放置してしまうと、自然と生産性が低下します。 |

| 成功体験への固執 | 以前の成功体験があると、それにしがみついてしまい、新しいアプローチや柔軟性を欠くことがあります。この「昔は良かった」という姿勢は、職場の変化に適応できない要因となります。 |

| 年齢からくる要因 | 年齢を重ねるにつれ気力や体力が低下し、「これ以上がんばっても評価されない」という感覚や、自分の価値が低下していると感じる場合があります。気力が低下すると、行動が停滞し、状況が悪化するためさらに気力が低下するといった、悪循環に陥ります。 |

伊集院

筆者も50代に入ったころから、新しいアプリケーションやITツールを覚えるのを、おっくうに感じるようになりました。目が見えづらくなったため、画面で小さい文字を読むのが辛く、体力も落ち、長時間のPC操作ができなくなりました。中高年になり現場の第一線で働くのは、本当に大変です。

組織の要因

| 原因 | 説明 |

|---|---|

| 日本的経営の変化 | かつての日本企業は終身雇用や年功序列を基盤に、社員が安定して働ける環境を提供していました。現在は、これらの制度が崩れ始め、社員が将来のキャリアパスを見通しづらくなり、中高年社員が「何を目指せばいいのか」わからなくなるケースが増えています。長く会社に在籍しても、かつてのような一律の昇進や待遇改善が得られないため、意欲を失う傾向が見られます。 |

| 要求事項の変化 | 以前は「上司の指示に従えばよい」という軍隊型の組織文化が主流でしたが、現在は社員一人ひとりが主体性を持ち、柔軟に動くことが求められる時代になりました。この自分で考え動くといった変化に適応できない中高年社員は、業務上の役割を見失いがちです。 |

| 寿命の延伸 | 人生100年時代と言われるように、寿命が延び、それに伴い働く期間も長くなりました。一方で、会社とそこで働く社員は以前のままで、長くなった人生への準備ができていません。定年後の再雇用や役職定年後のキャリアパスが不透明なままであると、多くの中高年社員が将来に対するモチベーションを失いがちになります。 |

伊集院

58才のある会社員の方は、40才の時にパワハラを受けたことが原因でうつ病になり、通常の働き方ができなくなりました。同期や後輩は既に自分を追い越し出世し、体力も気力も落ちた今、熱意を持って仕事に打ち込めないでいます。これは誰にでも起こりえることです。昨今の会社や社会の環境変化も、働かないおじさんを生み出す原因になっていると感じます。

働かないおじさんへの対策

定年や役職定年は喪失感を伴うため、現実を受け入れ前に進むには時間がかかることを、会社も社員も理解することが大切です。これまで会社に必要とされてきた自分という存在の喪失です。人は何かを喪失すると、すぐ前向きに再スタートできるわけではなく、一定のプロセスを踏む必要があります。

喪失の五段階プロセスで考える

人は死に直面したとき、「喪失の五段階」プロセスをたどると言われます。大きな危機に直面した時も、同じプロセスをたどることが分っています。

- 第1段階:否認と孤立

- 第2段階:怒り

- 第3段階:取り引き

- 第4段階:抑うつ

- 第5段階:受容

働かないおじさんについても、同じようなプロセスをたどります。役職定年を迎えることで、次のような状況に陥ることがあります。

- 出来事: 役職定年をむかえ給与が大幅に下がる

- 喪失した大事なもの: 会社に必要とされていた自分

| 段階 | 状況 |

|---|---|

| 1.否認と孤立 | ・自分はまだまだできるのに、会社は分っていない ・情報が入らなくなり、孤立感を感じる ・自分を必要としている会社が他にあるだろう |

| 2.怒り | ・まだやれるのに、どうして引退させようとするのだ ・自分よりできない人が、まだ会社に残っている ・30年以上、会社に尽くしてきたのに、この仕打ちか |

| 3.取り引き | ・転職活動をしてみる ・自分が活躍できそうな子会社がないか、人事に聞いてみる ・自分はまだできるのだから、これまでとやり方や態度を変えない |

| 4.抑うつ | ・いろいろ動いたが、良い方法はない ・こんな環境で働くのはいやだ ・自分は何者なのか、何をしたいのかわからない |

| 5.受容 | ・悩んでいても仕方ない、一歩ずつ前に進むしかない ・人生まだ長い、今の状況を打開する方法を探そう ・いくつかの方法を試してみる |

5段階のプロセスを経て、新たな人生を歩んでいる方も大勢います。一方で、なかなか「5.受容」に至らず「3.取り引き」や「4.抑うつ」で立ち止まっている人もいます。

こういう場合は、心に火をつけることが大事です。どんなに真っ当なことを伝えても、受け入れる体制ができていなければ、意味がありません。

心に火をつけ、気持ちを聴く

「3.取り引き」や「4.抑うつ」は、状況を受け入れるのは嫌だけど、だからといって良い方法があるわけではない、といった状態です。状況を受け入れていないため、心が不安定です。前に進もうという気持ちを芽生えさせ、相手の話を聴く必要があります。

- 心に火をつける

- 信頼関係を築く

- 傾聴する

| ステップ | 説明 | 取り組み例 |

|---|---|---|

| 心に火をつける | 前に進もうと思う気持ちを芽生えさせます。小さくても仕事やプライベートで成果を上げたり、何らかの出来事をきっかけに、気づきを得ることが必要です。 | 新しい仕事を任せる意義と期待を説明し、仕事に取り組んでもらいます。仕事がうまくできた場合は、感謝の意を伝えます。長期間、自信をなくしている方には、小さなプロジェクトを担当してもらいます。成功体験をつかむことで、少しずつ自信を取り戻すことができます。 |

| 信頼関係を築く | この人には話してもいいと思ってもらえる信頼関係を築きます。 | 正論を伝えるにしても、「こちらの立場になって考えてくれている」と思ってもらう必要があります。相手の立場になって考えられ、相手に共感できる人です。必ずしも直属の上司である必要はなく、外部をうまくつかいましょう。 |

| 傾聴する | 本人の話に耳を傾けます。人に話していない大事な話を、丁寧に聴きます。傾聴することで内省を促し、次のステップに進む気持ちが沸いてきます。 | 安心できる環境で1on1のキャリア面談を実施します。自由に話してもらうことが大切ですので、テーマは柔軟に設定します。仕事の一環として業務時間内に実施しますが、場所は会社を離れた自宅近くやオンラインがおすすめです。 |

前に進む気持ちが出てきたところで、施策を実施する

自分の話を傾聴してもらうと、人は安心し前に進もうと思い始めます。ここまできたタイミングで、施策を実施します。

| 施策 | 説明 |

|---|---|

| キャリアコンサルティング | キャリアコンサルティングやコーチングを実施します。社員が自分の強みを再確認し、次のステップに進むための明確な目標を設定できるようサポートします。 |

| ライフストーリーインタビュー | 信頼できる聞き手に、ポジティブ・ネガティブにかかわらず特に印象に残っている出来事を自由に語ります。聞き手は、語りを傾聴します。安心して自分を客観視できることでアイデンティティの再生につながります。 |

| 役割と目標の明確化 | 中高年社員に対しても具体的で達成可能な目標を設定し、定期的に進捗を評価する仕組みを整えます。社員が自分の業務の意義や貢献度を実感できるようになります。 |

| 世代間コミュニケーションの促進 | メンター制度やクロスジェネレーショナルなプロジェクト導入など、若手社員と中高年社員の間で世代間ギャップを埋めるための取り組みを行います。中高年社員の経験が活かされると同時に、若手から新しい視点を吸収する機会を提供します。 |

| リスキリングとアップスキリングの支援 | 中高年社員向けのリスキリングの機会を提供します。ITスキルやデジタルマーケティング、業務改善の手法など、今後も重要とされるスキルを習得するための研修や補助金を設けます。 |

| 柔軟な働き方とセカンドキャリア支援 | 時短勤務やリモートワークを選べる制度など、柔軟な働き方を提供します。セカンドキャリアを目指す社員のために、外部研修や副業支援などを取り入れることで、社員が長期的なキャリアを設計しやすくなります。 |

まとめ

本記事では、働かないおじさんとは、働かないおじさんが生まれる原因、働かないおじさんへの対策について解説しました。働かないおじさんが生まれる背景には、個人の要因と組織の要因があり、複雑に絡み合っています。働かないおじさんは、個人の問題だけではなく、社内外の環境も影響しており誰もがなりえます。

働かないおじさんになる場合、多くの人が会社に必要とされてきた自分という存在の喪失を体験するため、現実を受け入れ、前に進むには時間がかかります。会社や社員は、このことを理解することが大切です。人は何かを喪失すると、すぐ前向きに再スタートできるわけではなく、一定のプロセスを踏む必要があります。

今後、日本ではますます生産年齢の平均年齢が上昇していきます。人口が減り、声をかければ人が集まる時代ではありません。一人一人と丁寧に向き合い、持っている力を最大限に発揮してもらうようなかかわりが必要です。人が変わるには、本人が気づくしかありません。この気づきは、人とのかかわりからしか生まれません。

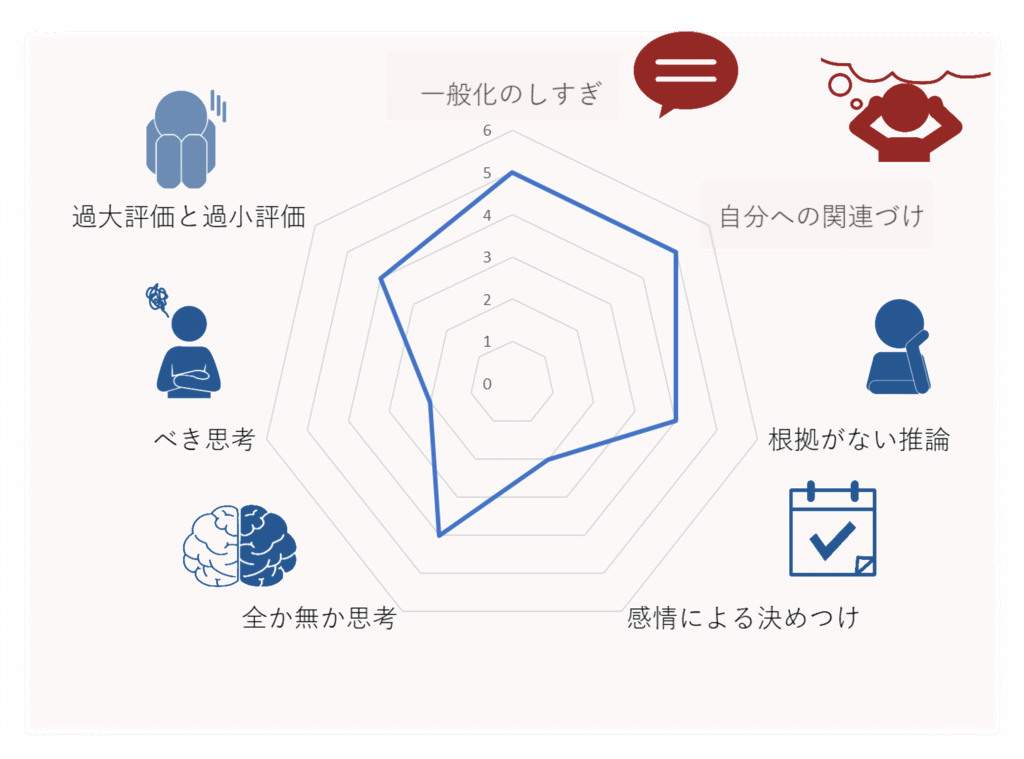

自分を知る「思考のクセ無料診断」

無料診断で、あなたの思考のクセを見える化し、修正方法を一緒に整理します。

診断までは…という方へ

メルマガのご案内

メルマガ登録で頭と心を整えるチェックシートを無料プレゼント中!

「仕事のモヤモヤが少しずつ晴れていく」

そんなヒントを、毎週メールでお届けします。

✓ 人に仕事を振るのが苦手

✓ 感情にふりまわされて疲れる

✓ 自分を変えたいけど、どうすればいいかわからない

そんなあなたに役立つ「じぶんコーチング」のヒントを、週1ペースで配信中。新着ブログ・Kindle本のご案内もいち早くお届けします。

▼今だけ登録された方に▼

忙しい会社員の方がすぐに取り組め、頭と心が整い、仕事のパフォーマンス向上に効果がある『すぐできる!疲れた頭と心を整える7つのじぶんコーチング』を無料プレゼント中!